Atelier hiver 17_18 §4 et §5

Atelier hiver 17-18. §4.

Il s’agit de chercher à savoir comment ça a commencé, mais il n’y a rien qui l’indique – c’est comme si ça avait toujours été là, et de fait, c’est ainsi que les choses se sont passées.

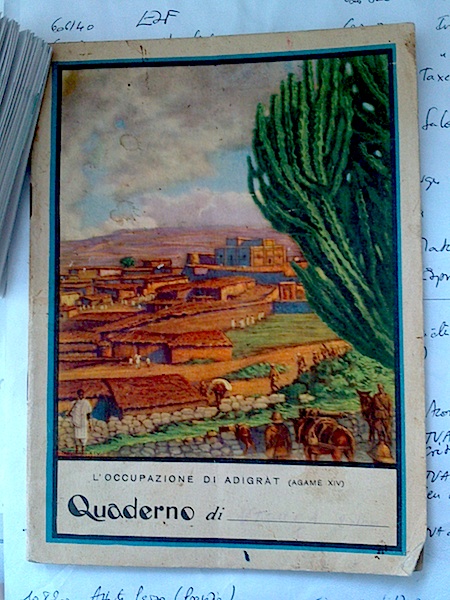

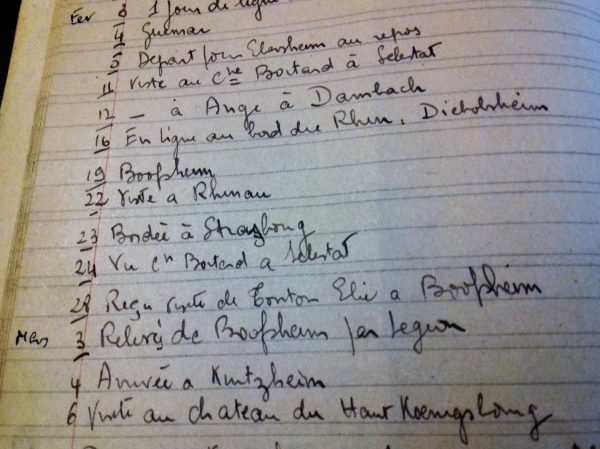

Dans la marge du cahier, « Fev ». Au 28 : Reçu visite de Tonton Elie à Boolsheim

La calligraphie du T majuscule a quelque chose de semblable à l’endroit où j’ai appris à écrire les lettres majuscules, sans qu’elles soient d’imprimerie.

L’orthographe du nom du village est différente.

Cette histoire est reprise par l’employé aux écritures (©Martine Sonnet) dans le onzième épisode du carnet, et ici, dans cette histoire, c’est de lui dont il s’agit (nous l’appelions aussi « tonton Elie »); elle a lieu quand, en 45, mon père avait vingt-trois ans, et lui quarante-sept. Il me semble me souvenir que je ne voulais pas poser de photographie de ce cahier – trente juin deux mille quatorze, j’avais fait quelques démarches auprès de ce musée nouvellement ouvert, celui de l’immigration installé à la porte Dorée, au-dessus de l’aquarium: il y était organisé une galerie dite des dons, où j’avais eu l’ambition de déposer ce cahier – j’ai une photo de lui. On m’avait répondu (après d’insistantes demandes qui ne m’étonnèrent pas) que la personne en charge de cette galerie ne travaillait plus au musée, mais qu’elle allait être remplacée (quand ? c’était et c’est toute la question, sans doute) qu’on m’en avertirait – j’attends toujours – non je n’attends plus – il y a un moment que je n’y suis pas retourné, il y a une exposition sur le Roms je crois qui va ouvrir ou qui a ouvert, ces temps-ci – d’ailleurs je ne crois plus vouloir le confier, à présent, je vais finir par m’y retrouver mais les enquêtes, comme on sait (c’est aussi mon métier, c’est le même mot et c’est le même dispositif) ne débouchent jamais que ce sur ou vers quoi on veut qu’elles aboutissent : le reste ne nous intéresse pas (pas ici, cependant). Il y a cette phrase dans « Dora Bruder » – au vrai, elles sont deux – : « Mais je suis patient. Je peux attendre des heures sous la pluie ».

On cherche, c’est certain : voilà donc deux hommes qui se rencontrent à plus de deux mille kilomètres au nord de chez eux – ils vivaient dans la même ville – c’est l’hiver, dans l’est de la France, la deuxième guerre mondiale n’est pas encore finie, mais c’est presque fait (Overlord a huit mois et le trente avril prochain l’ordure mettra un terme à ses jours maudits). Mais ces deux hommes : le père de l’un est le frère de l’autre et l’un d’eux est le mien. Un peu plus d’un an auparavant, ce père, ce frère (mon grand-père) a été sans doute trahi, arrêté, envoyé et emprisonné puis relâché en France, sous contrôle judiciaire probablement, puis capturé à nouveau lors d’une rafle à Aubervilliers, puis Drancy déporté puis mort à Auschwitz – il dispose d’un numéro – douze sept cent quarante-cinq -, d’une profession – avocat – d’une date de naissance – le seize septembre quatre-vingt-onze – le convoi porte aussi un numéro, soixante-sept et une date, le trois février quarante-quatre – c’est une recherche qui a lieu grâce à l’Internet, je ne me serais jamais déplacé pour chercher ce type d’information, et pourtant j’y fus, à ce mémorial, je crois que je tiens quelque part la photo du nom de ce grand-père inscrit sur le mur – mais l’un sait-il quelque chose et l’apprend-t-il à l’autre ce jour-là ?

A Noël, dans les années d’enfance, on recevait de la part de cet oncle une boite de bois, vingt cinq sur quinze, quelque chose comme ça, épaisse de 7 ou 8, qui contenait des dattes farcies (à la pâte d’amande, soit verte, soit blanche, soit rose) – du temps de L. (d’un des frères de ma mère qui vivait à Genève, soixante et un deux trois, parvenait des boites de chocolat, trente cinq sur vingt sur 5, des petits morceaux aux papiers individuels comme on sert parfois dans les cafés de nos jours). On ne tient pas exactement la ligne, mais les choses vont comme elles vont.

On dispose d’autres pistes sur ce cahier, deux voyages à Sélestat pour voir un certain capitaine, les onze et vingt-quatre du même mois, (il s’agit d’un samedi pour le vingt-quatre, d’un dimanche pour le onze), on lit difficilement son nom – mais des pistes de quoi, au juste ?

Cette rencontre, avec cet oncle, peut-être ? Je me disais qu’il s’agissait de Mulhouse, (je ne sais pas exactement comment j’en suis parvenu à cette ville, certainement par la recherche des photos des lieux) c’est une ville que je connais (j’en connais un certain nombre), deux semaines ou plus, je ne me souviens plus, d’enquêtes de la ligne qui va de Strasbourg à Mulhouse (via Colmar et Sélestat, oui), deux ou trois allers retours par jour, dans les années quatre-vingts, je dérive mais j’ai d’autres pistes : cet oncle a écrit un livre sur la situation politique de son pays, je le recherche sans encore l’avoir trouvé (on trouvera en ligne un compte-rendu daté de 1977, dû à un maître de conférence en histoire contemporaine, à l’université de Limoges – en 1990 – qui donne de nombreux détails); j’ai joint la maison d’édition, très gentiment son directeur a recherché si, en bibliothèque, il en trouverait un exemplaire mais non. Cet oncle a par ailleurs une fille, je ne sais pas exactement, qui dispose certainement d’un exemplaire de son livre (j’imagine) (sa femme est décédée et puis les gens de cette part de ma famille, je les connais mal, et peu, et difficilement, tout cela pour quoi, au juste ? je me le demande…). La réticence s’estompe-t-elle ? Je ne crois pas. Dans les semaines qui viennent, la vraie raison de cette recherche (si elle existe) sera disponible – moi, je ne sais pas aujourd’hui ce qu’il en est. Comme au numéro trois de cet exercice, à présent, je n’attends plus, je vaque, j’échafaude, je corrige. Autre chose, mais c’est là

Atelier hiver 17-18 printemps §5

Dans le haut de l’avenue de France part à angle droit, sur la gauche, la rue Es Sadikia au quarante deux de laquelle se trouve un immeuble de quatre ou cinq étages du genre haussmannien. La porte, double, est en fer forgé noir, vitres opaques et s’ouvre si on appuie sur un bouton rond, sur le versant droit, au milieu d’un support rectangulaire en bronze, ouvragé en forme de petite pyramide. A droite l’entrée de service s’ouvre par une porte simple,en fer forgé elle aussi. On entre. Trois marche au nez de cuivre conduisent au hall. Le sol est marqué d’un cercle blanc d’une dizaine de mètres de diamètre créant le périmètre d’un intérieur de marbre dans les gris et d’une extérieur dans les noirs. Au bout du hall, sur la droite, monte un escalier en une élégante volute. Sur sa droite la loge du concierge, deux portes acajou vitrées, douze fois deux carreaux biseautés recouverts, à l’intérieur, d’un voilage opaque. Au fond du hall, la cage d’ascenseur faite d’un grillage épais et noir : à l’intérieur, la cabine d’un même acajou, vitrée à mi-corps, dessert les quatre premiers étages ; trois personnes peuvent y prendre place ; sur son côté droit, un strapontin se rabat sur la cloison. Le cabinet se trouve au second, porte droite. On entre, la porte jamais fermée en journée donne sur un couloir, elle se referme seule par l’action d’un groom ; sur la gauche trois portes, sur la droite, deux doubles portes. Le couloir dispose du même procédé que le hall, sinon qu’il s’agit ici d’un rectangle, il délimite les mêmes marbres, gris intérieur, noir extérieur. Sur la première porte à gauche, à hauteur de regard, un petit rectangle de métal émaillé indique « Toilettes » en noir et capitales d’imprimerie sur fond blanc ; un petit liseré noir cadre l’écriture ; cette pièce est vide ainsi que la suivante fermée par la seconde porte où le même dispositif indique « Salle d’attente », rien sur la troisième porte, mais deux vitres opaques sur sa demi-surface qui donnent sur une cuisine, un évier un réfrigérateur dans lequel on trouverait des médicaments, ampoules de vaccin ou autres, des bouteilles dont certaines d’un bleu opaque tirant au noir, d’autres transparentes, un évier, des placards, une table et deux chaises, sur l’une d’elles est assise une femme âgée portant un tablier dans les beiges, elle pense et attend la fin de la consultation, le bras gauche appuyé sur la table. Au fond de la pièce sur la gauche, une porte, à demi-vitrée elle aussi, donne sur une coursive où on met le linge à sécher, elle rejoint l’escalier de service au fond. La première double porte toujours fermée est constituée sur presque toute sa hauteur d’une série de petites vitres biseautées (vingt-quatre sur chacune des portes) aveuglée d’un voilage opaque et blanc cassé, elle reste fermée ; la seconde marque l’entrée du cabinet proprement dit, elle aussi est assujettie par un groom, elle est revêtue de cuir marron foncé clouté et capitonné. Ce sont deux pièces, on dirait aujourd’hui un double living séparées par deux portes battantes dont l’une est ouverte ; ces deux grandes pièces donnent sur la rue, on voit là, partant en biais vers la droite et allant directement aux souks en passant par le marché couvert la rue d’Espagne ; il y a un petit balcon ici comme à l’autre fenêtre, semblables en tout point hors les vitres qui ici, sont transparentes, et là grêlées comme celles d’une salle de bain; des rideaux diaphanes bougent au vent doux de la première. Le médecin (il est dermatologue, porte une bouse blanche sur une chemise et une cravate, un stéthoscope autour du cou) le médecin rédige une ordonnance, dont il commente la posologie et la composition aux deux personnes qui lui font face, un homme, une femme, il signe l’ordonnance la découpe, referme son stylo à encre (un léger bruit indique cette fermeture) et tend le papier à son en-tête à l’homme en lui précisant le coût de sa consultation : celui sort un carnet de chèques de sa poche intérieur, et s’apprête à remplir un chèque de la somme demandée. Dans la pièce attenante, le cabinet de consultation, on trouvera un lit médical en métal tubulaire peint de blanc dont la tête est relevée de trente degrés, un petit escabeau en acier brillant, deux marches, permet d’y monter ; le lit est recouvert d’un drap blanc sur lequel a été laissé un appareil pour la prise de tension ; sur la gauche, entre le lit et la fenêtre une petite poubelle ronde, dont le couvercle peut-être actionné au pied, contient les divers outils usagés à usage unique, ainsi que certains tissus ou pansements souillés ; sur la droite une armoire blanche, en métal, portes faites de vitre transparentes, on y distingue un matériel médical plus ou moins standard, sur le côté une poubelle, rectangulaire, haute d’un mètre, large de moitié, pour les linges usagés ; entre l’armoire et un lavabo commun (porte-savon en émail, porte-serviette en fer chromé, sur laquelle sèche une serviette dans les bleus), un paravent derrière le quel se trouvent une chaise et un porte-manteau de type perroquet ; au fond de la pièce le petit lavabo voisine avec une porte dissimulée et presque invisible si on n’y porte une attention assez soutenue : elle s’ouvre sur un cagibi assez long, sur le mur de côté des étagères, quelques serviettes, draps, tissus, quelques blouses repassées, pliées, du matériel de rechange, on aperçoit au fond derrière peut-être un rideau, on ne les distingue pas vraiment, des boites d’archives elles aussi posées sur des étagères.

La voiture noire s’est arrêtée devant le quarante deux de la rue. En descendent trois personnages, un quatrième, face brutale, rasé mais au poil dru, brun, reste au volant. Un fourgon la suit, s’arrête, trois hommes en uniforme en descendent : ils sont armés, le premier va vers l’entrée de service et disparaît ; le second reste en faction devant le porte d’entrée principale, le troisième suit le groupe des trois hommes sortant de la voiture : le premier hautain grand peut-être blond porte un uniforme de la milice ; le second est lourd et sue discrètement, il essuie son front d’un geste de son mouchoir, lui aussi est peut-être blond ; le troisième est torve et malingre, il porte un imperméable dans les beiges sales, le militaire fait son devoir. Ils entrent dans l’immeuble. Ils n’empruntent pas l’ascenseur et gravissent les marches de marbre grises. Dans l’appartement du second, car c’est vers lui que les quatre hommes se dirigent, trois personnes se précipitent dans le cagibi du fond de la pièce de consultation et referment presque hermétiquement la porte derrière elles ; dans le bureau, un homme un peu rond – il s’agit du frère du médecin – attend, son coeur bat à se rompre. Dans la cuisine, la bonne s’est enfuie par la coursive, est montée au troisième étage et s’est dissimulée derrière des draps qui sèchent : elle respire fort et mord son tablier pour ne pas être remarquée, elle cesse de respirer en entendant des pas monter les marches de fer, s’arrêter au deuxième et ouvrir la porte de sa cuisine. Les trois hommes sont entrés dans l’appartement du deuxième : le troisième ouvre les portes de gauche, personne, les deux autres s’avancent vers la porte capitonnée et la poussent pour entrer. Dans la salle d’attente, personne. L’homme est debout devant eux, il a une main posée sur le bureau. Le troisième homme est entré dans la cuisine, a ouvert la porte de service, a aperçu l’homme en arme, s’en retourne, il est revenu dans le bureau. Sur un signe de son chef, il fouille ici ou là, poubelles, armoire, ne trouve rien. Le gros sue. Le troisième revient : rien. L’homme a mis son chapeau, son manteau, il est encadré par les deux sbires, tandis que le chef ouvre la marche. Ils s’en vont, derrière eux, la porte d’entrée se referme, le piston du groom siffle l’huile qui reprend sa place dans le cylindre. Arrivés en bas, les quatre gravissent les trois marches, sortent : les militaires regagnent leur fourgon ; le chef s’installe à la place du mort de la voiture noire, les deux autres encadrent à l’arrière mon grand-père : on l’expédie en métropole où il sera détenu politique pendant quelques mois ; il tentera de s’évader, sera repris à Aubervilliers, puis, en février quarante quatre depuis Drancy, dans un convoi numéroté envoyé à Auschwitz où il sera assassiné, on ne sait quel jour, à moins qu’il n’ait péri durant le voyage.

Belle histoire de carnet (je relis aussi Dora Bruder), mais de quel exercice s’agit-il ?

Les « protagonistes » te sont connus, c’est aussi bien de garder la trace manuscrite de leur histoire que de la déposer dans ce musée qui faillit être inauguré par Brice Hortefeux…

@Dominique Hasselmann : je voulais à l’époque mettre ce cahier en sûreté… quant à l’histoire, on ne va pas tout dévoiler d’un coup, tu comprends bien… (tout reste à faire : je ne la connais pas moi-même)

oui beau et passionnant – (en moins grave je suis un peu furieuse de découvrir via une recherche d’autre chose que mon oncle qui en était dépositaire a donné aux archives les mémoires de mon grand père dont je suis je crois, hors lui, une des seules à avait été lectrice… mais d’une faible partie et je voulais lire le reste qui est abondant, ne le pourrai plus…)

@brigetoun : c’est peut-être là que la fiction commencerait… ? (mais ces archives sont toujours visibles, c’est le propre de ce genre de dispositif : vous ne pouvez pas vous y rendre, sans doute ?)